資本主義社会で悲しむことは許されないのか? 企業墓から現代アートまで、死と向き合う場所を探して(文:ジュリア・フィダー)

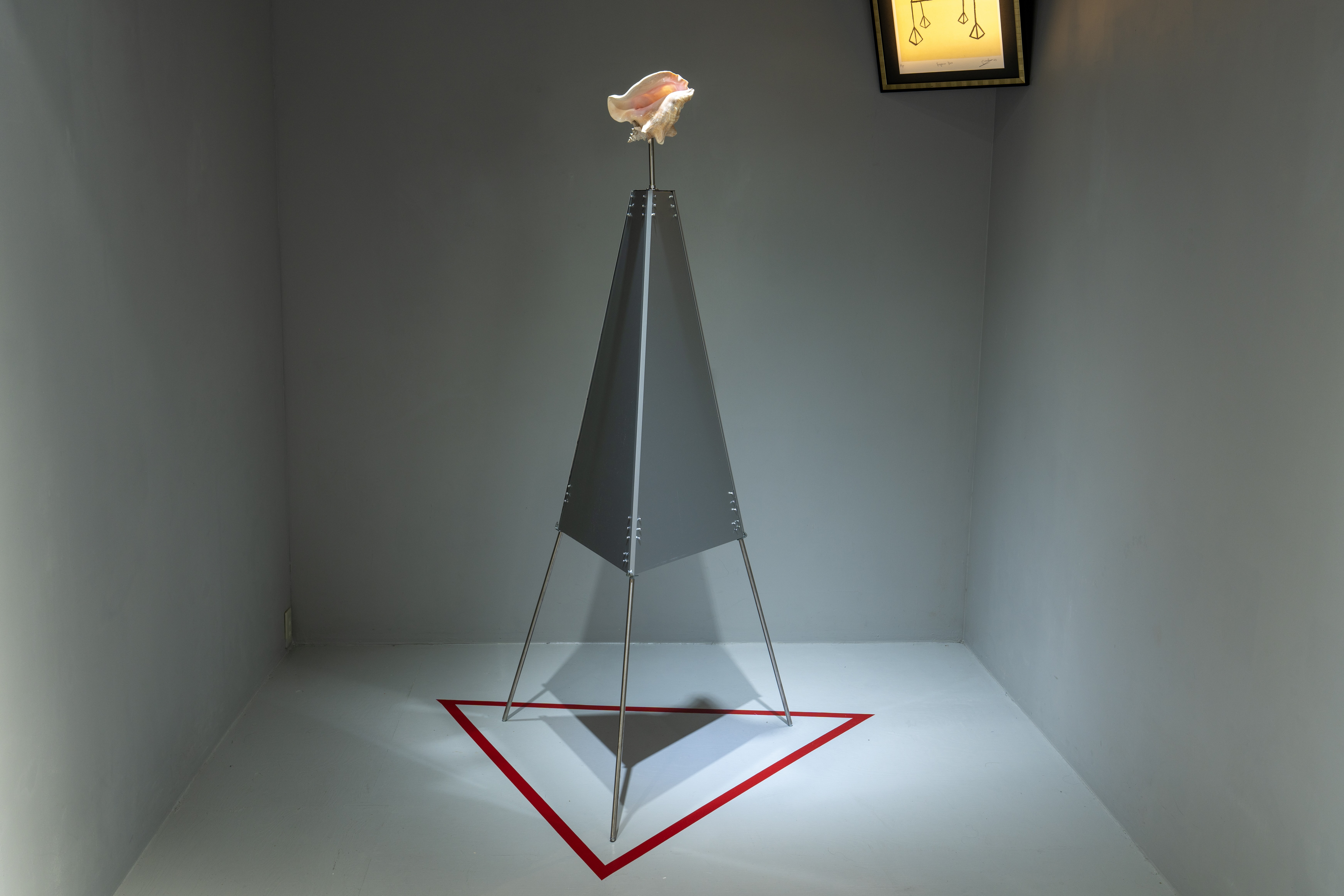

ポリーナ・ダヴィデンコ After Time 2024

新自由主義と資本主義は、グリーフ(英語:Grief;以下、悲嘆)という人間の根源的な感情をどのように変質させてきたのか。オランダとフィンランドを拠点に活動するライター兼キュレーターのジュリア・フィダーは、Arts Initiative Tokyoでの3ヶ月のレジデンスを通じて、現代社会が悲嘆に課す「時間制限」と「私事化」の問題に向き合った。高野山の企業墓から広島の原爆ドーム、福島の震災遺構、そして現代アート作品まで、日本各地で出会った死と記憶の物質文化を手がかりに、本稿では悲嘆を再び公共の場へ、集団的な実践へと取り戻す可能性を探る。悲嘆、儀式、ともに生きるための集団的構造をテーマに活動を続けてきたフィダーによる、資本主義社会における「悲しむ権利」への問いかけをお届けする。【Tokyo Art Beat】

悲しむ時間さえ奪われる社会

今年5月から8月まで、私はArts Initiative Tokyoのレジデンス・プログラムに参加し、悲嘆がどのように持続していくのかを探求した。ここ数年、私の関心は一点に注がれている。それは、新自由主義と資本主義に支配された社会において、悲嘆はどのように表れ、どのように扱われているのだろうか、という問いである。新自由主義は悲嘆を個人的な問題へと押し込み、資本主義は悲しむ時間さえも効率的に処理しようとする。このふたつの力は、悲嘆に不当な圧力をかけ続け、すでに社会の片隅に追いやられがちな感情との向き合い方をいっそう困難なものにしているのだ。

新自由主義のもとで、悲嘆は目の届かない場所へと退いていく。新自由主義とともに肥大化した個人主義は、悲嘆を私的な問題として扱い、恥ずべきものとしてレッテルを貼る。そして、悲嘆はともに生きる場から排除され、家庭というプライベートな空間に限定されてしまう。

いっぽう資本主義は効率性を追い求め、悲嘆に許される時間を容赦なく削り取っていく。このシステムは、私たちに生産者であると同時に消費者であることを絶えず要求する。ダーシー・ハリスは「Oppression of the Bereaved(*1)において、悲嘆にくれる人々は市場消費を大幅に減らすため、資本主義システムにとって脅威となる存在なのだと鋭く指摘している。だからこそ私たちは、生産者・消費者としての「通常の」生活に一刻も早く復帰するように追い込まれる。悲しむための時間など、このシステムには端から組み込まれていないのだ。

商品化される死、ブランド化される墓

しかし、悲嘆にくれる人々の消費減少はむしろ好機として、埋めるべき空白としてすぐさまとらえ直された。悲嘆は利益を生み出す源泉へと変換され、死そのものが商品化していく。その事例は枚挙にいとまがない——終末期ケアの商品化、遺体の商品化、そしておそらくもっとも露骨なのは、葬送儀礼の商品化だろう。日本滞在中、私はこの現象を象徴する光景に出会った。それは高野山・奥の院に立ち並ぶ、日本特有の「企業墓」という存在である。

弘法大師御廟へと続く参道沿いには、異質な墓石が立ち並んでいる。それはヤクルト、日産、UCCコーヒーなどの企業墓である。創業者や従業員の遺骨を納めるために作られたこれらの墓は、周囲の伝統的な墓石とあからさまな対照をなしている。本来、墓は自然石で作られ、単独あるいは数本の石柱を中心にとらえ、そこに家名が刻まれている。

しかし企業墓はまったく異なる論理で造形されている。企業ロゴを模した彫刻、ブランドカラーを思わせる色彩。それらは死者を悼む場というよりも、企業のアイデンティティを誇示する装置として機能している。奥の院の主要参道という一等地に鎮座するその姿は、もはや墓石ではなく巨大な広告塔のようにも見えた。死者への追悼という神聖な行為さえも、ブランディングの機会へと変質させてしまう。ここに、資本主義システムを通じて死が商品化される、その象徴的な事例を見ることができる。

ロシア宇宙主義が示す、もうひとつの死生観

ウクライナ・ドンバス出身のアーティスト、マルコ・コロミツキーは、死が資本主義に支配されない世界を思弁する。「資本主義は死である。現代社会は死を礼賛する。生者を搾取し、死者を忘却する。このシステムは解体されなければならない」(*2)。これは歌舞伎町のデカメロンで開催された個展「Из Донбасса в Космос(ドンバスから日本へ)」(2025)において、彼の作品《アンテナ》が「亜鉛の市民」から受信したとされる言葉だ。死と悲嘆はコロミツキーの作品と人生を貫く主題である。それは以前からそうだったが、数年前に母を亡くしてからは探求はより切実に、より鮮明になった。現在、彼は自身の実践をロシア宇宙主義の独自解釈へと捧げている。それは希望に根ざしているのか、あるいは悲嘆や絶望に根ざしているのかは定かでないが、彼は不死への道筋と、死者の物質的復活の可能性を追求し続けている。現代社会への批判的視座から出発し、コロミツキーの実践はロシア宇宙主義を反資本主義的実践と現代科学の交差点に位置づけようとするのだ。

コロミツキーの目的──私たちの身体と存在が搾取と商品化の渦に呑み込まれることなく、故人を復活させ物質化すること──を達成しようとするならば、資本主義の外側で実現する方法を見つけ出さなければならない。資本主義は人間の有限性を、不死に至るまでの自己最適化によって克服すべき「問題」として提示する。そうすることで、身体の商品化、絶え間ない労働、搾取、消費主義という循環を永続させようとするのだ。したがって、これらの条件から解放された不死を目指すならば、まず資本主義そのものを葬り去らなければならない。

広島と福島、喪失を共有する場所

故人を追悼するための記念碑もまた過去と現代において死を覆い隠そうとする力への抵抗の場となる。記念碑を通じて、私たちは悲嘆に割り当てられたわずかな時間に異議を唱え、公共空間における悲嘆の居場所を取り戻すことができる。悲嘆を持続的で共有可能なものへと変える、この可能性を秘めた行為は、資本主義と新自由主義の圧力への抵抗になり得る。

物質的な記憶装置は、死と悲嘆を社会から切り離すことのできないものとして存在し続ける。その揺るぎない物質性によって、都市空間に場所を占めることによって、悲嘆の否認を静かに、しかし断固として拒絶する。それは死の否認に対する無言の抗議のようだ。たとえば、広島の原爆ドームの石碑には以下の言葉が刻まれている。

「この悲痛な事実を後世に伝え人類の戒めとするため 国の内外の平和を願う多数の人々の寄金によって補強工事を施し これを永遠に保存する」

80年前の原爆投下による視覚的な傷跡と痕跡を通じて、目に見えない喪失が立ち現れる。爆心地にきわめて近かった建物の廃墟が、その喪失にかたちを与えているだろう。

同様に、2011年の東日本大震災による津波の爪痕が、福島県浪江町の請戸小学校に刻まれている。校舎内で訪問者は自然災害がもたらした破壊の生々しさに直面する。上階の壁には水位線が残り、下階ではほとんどすべての備品が流し去られたままだ。旧体育館では、床板と壁が地震と津波によって無残に破壊されている。この場所を保存するにあたり、あえて修復せず、損傷をそのまま残すという選択がなされた。喪失がむき出しのまま提示されているのだ。

これらの物質的な痕跡を通じて、私たちはここで起きた災害に触れることができ、いまも場所に漂う喪失と悲しみを感じ取ることができる。破壊された姿のままで保存することで次の世代は過去を学び、死者を追悼し、悲嘆を共有する場を持つことができるだろう。

死者を見守るウクライナの彫刻

悲嘆を時を越えられる素材に刻み込むことで、悲しみに課せられた期限は無効化される。こうした抵抗の姿勢は建築だけでなく、アート作品にも見出すことができる。悲嘆のための時間の欠如に屈することを拒む、その意志を。

ポリーナ・ダヴィデンコの作品《After Time》(2024)は、記念碑と現代美術が交わる美しい地点に立っている。物質的な記憶が、私たちの生を遥かに超えて、喪失と悲嘆の物語を伝え続けることを証明する作品だ。短編映像には、変化する環境のなかに佇む6体の石の彫刻が映し出される。野原に立っている彫刻は、やがて雪に覆われた風景のなかに沈み、そして炎に包まれる。「バーバ」と呼ばれるこれらの彫刻は、死者があの世への旅路を見守る、祖先の化身として作られたものだ。

バーバたちはウクライナのイジューム市で見つけることができる。移りゆく季節を背景に、本作は終わりの見えない戦争を見守り続ける時間を映し出す。それは悲嘆の持続性そのものだ。時の流れを超え、人生のあらゆる局面で私たちとともにあり続ける悲しみの姿である。戦争はダヴィデンコの祖国に、計り知れない破壊と喪失をもたらし、バーバたちはその惨状を静かに見つめる目撃者として佇んでいる。その物質性によって、長きにわたる存在が確かなものとなる。だが、その存続さえも絶対ではない。

以前のインタビューで、私は次のように本作を紹介した。「この作品は、石という永続的な素材を通じて、文化遺産の揺るぎなさを示している。しかし、その堅固な素材でさえ、ロシアによるウクライナ侵攻が証明するように、人間の暴力によって破壊されうる。ダヴィデンコの映像は、時間への抵抗と物理的損傷への抵抗という、もうひとつの防護層を作品に与えている。つまり、《After Time》は、映像という別のメディウムのなかで、バーバたちの存続を確かなものにするのだ」(*3)

悲嘆を分かち合う場所を探して

人の手や自然の力による変化を受け入れる物質の性質は、悲嘆のプロセスの支えになりうる。自然の風化であれ、破壊行為であれ、人間の暴力であれ、あるいは意図的な造形であれ、これらの変化を経た対象は、公共空間や共有空間における記憶の拠点となる。これまで見てきた事例は主に共同体や国家レベルの喪失を扱っていたが、個人的な悲しみのための記念碑も同じように存在している。痛み、悲しみ、喪失、悲嘆を体現することで、これらの対象は社会やコミュニティにおいて悲嘆の実践や対話を生み出す触媒となる。時間を超えた持続性は、こうした対話と実践が世代を超えて継承されることを確かなものとし、同時に、資本主義のもとで悲嘆に割り当てられる時間の欠如に抗うものとなる。

資本主義において、私たちは集団的で共有可能な悲嘆のあり方——既存のものも、これから想像するものも——を探し求めなければならない。死と悲嘆の物質文化は、コモンズに悲嘆を取り戻す可能性を検証する一例にすぎない。だからあえて挑戦してほしい。まだ埋められていない隙間を見つけ、死者を追悼し、悲しみのなかに留まり、悲嘆を人生に内在するものとして迎え入れる方法を探すことを。そして何より、それを友人とも、見知らぬ人とも分かち合ってほしい。

*1──ダーシー・ハリス「 Oppression of the Bereaved: A Critical Analysis of Grief in Western Society」(2010)、OMEGA - Journal of Death and Dying、60(3)、pp. 241〜253(https://doi.org/10.2190/OM.60.3.c)

*2──「Citizen Zinc(亜鉛の市民)」の言葉を受信する《アンテナ》(2025)より(翻訳:編集部)。「亜鉛の市民」は戦争、官僚制度、見捨てられることといった現代のシステムの重圧によって命を落とした存在である(出典:https://www.tokyoartbeat.com/events/-/Marko-Kolomytskyi-Iz-Donbassa-v-Kosmos-From-Donbas-to-the-Cosmos/D6-A80-AFB/2025-07-18)

*3──Sýsová, A「Against the Privatization of Grief; Conversation with Dutch Curator Julia Fidder」(2025年12月)、Flash Art Czech and Slovak edition,、78、pp. 43〜45

ジュリア・フィダー

ジュリア・フィダー