2つのマリー・ローランサン展と異性愛中心的な美術史の限界。アーティゾン美術館とアメリカ・バーンズ・コレクションの顕著な対称性(評:近藤銀河)

「マリー・ローランサン ―時代をうつす眼」(アーティゾン美術館)会場風景より、マリー・ローランサン《女優たち》(1927頃、ポーラ美術館蔵)

マリー・ローランサンをめぐるジェンダー視点の批判と評価

マリー・ローランサンに対する批判は、つねに称賛と裏腹だった。

ローランサンの絵画はその「愛らしさ」や「柔らかさ」とされるものによって称賛され広まってきたが、同時に同じ理由によりその絵画は女性的であるとされ、女性の表現に対する差別によって低く評価されてきた。大文字の美術史にとって優れた表現は男性的でなければならない。

しかし、同時に一部のフェミニストから保守的で異性愛規範の中で女性に対して押し付けられる性質に従順であるとして批判されてきたのも、またローランサンであった。

確かに、生前当時から高く評価され、国家にも買い上げられてたローランサンは、規範の共犯者だったといえるだろう。また当時の性差別的なジェンダー観を内面化した発言を行っていたのも事実だ。ローランサンはその点において強く批判を受けるべきだが、ローランサンに対するフェミニズム的な評価も、またあってしかるべきだ。彼女の作品は、ほかの多くの作家の作品と同様に、規範と共謀しながら独自のやり方でそれを裏切っていたはずだ。

しかし、ローランサンにはときに、ナルシストであるとか、母親への愛着だとか、人格攻撃としかいいようのない批判に晒され、またいっぽうで女性らしい可愛らしい画家としての評価に押し込められる。

まるで、多くの人がローランサンの存在になにか苛立ちを感じているかのようだ。

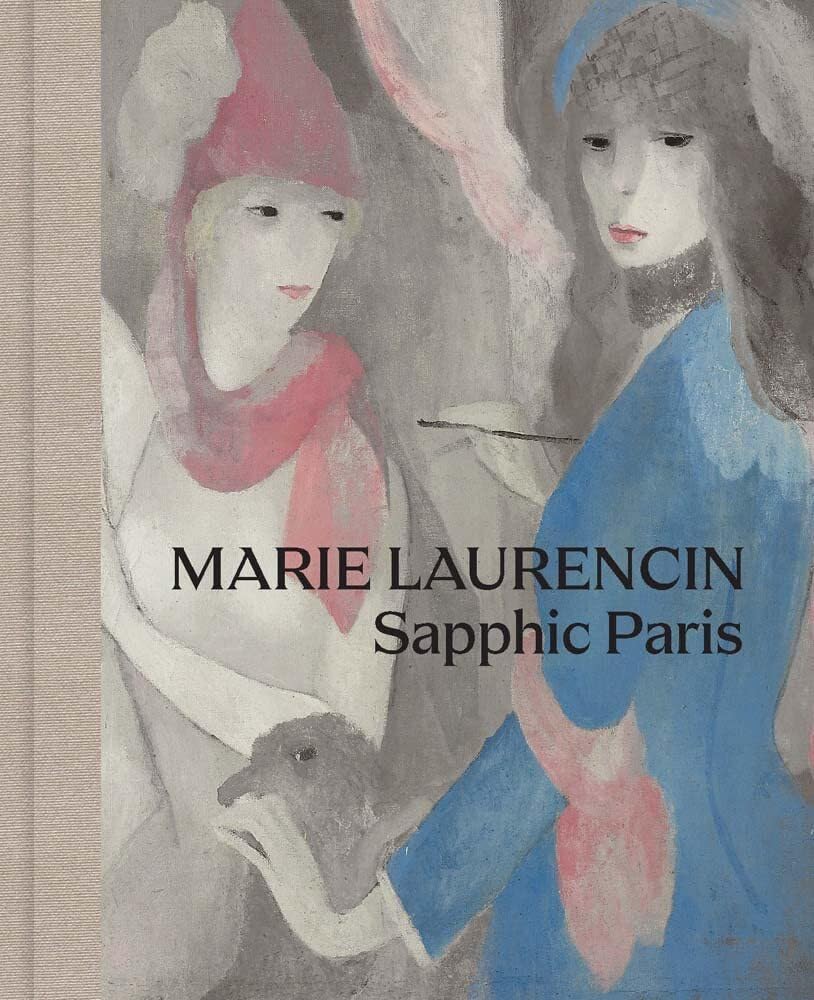

バーンズ・コレクション「Marie Laurencin: Sapphic Paris」

1月21日までアメリカのバーンズ・コレクションで開催されていた「Marie Laurencin: Sapphic Paris」展の図録に収録された論考は、ローランサンが駆り立てる人々の苛立ちを理解する手がかりを与えてくれるかもしれない。

この展示図録の論考ではローランサンの絵を当時のパリの「サフィック・モダニティ」を視覚化したものとして分析していく。サフィックは、ギリシャの詩人サッフォーに由来する言葉で、ローランサンの時代に使われた女性の同性愛を指す用語だ。サフィック・モダニティは文学研究から始まり様々な分野の文化研究の中で使われるようになった概念で、男性中心的なモダニズムを拡張し、モダニティの中で女性のセクシュアリティがどのような条件において表象可能であったのかを探っていく(Doan, Garrity 2006)。

✨#MarieLaurencin: #SapphicParis is *now open✨

— Barnes Foundation (@the_barnes) October 22, 2023

On view in the Roberts Gallery until 1/21/24, this exhibition explores Laurencin’s career, from self-portraits to collaborative decorative projects —feminine and discreetly #queer—that defined 1920s Paris 🎟️ https://t.co/2sBYM3CMjZ pic.twitter.com/jcKl0neABO

ローランサンの絵画が同性愛的であること、クィア的であることが、人を苛立たせるのだろうか。おそらくそうだ。同性愛、とくに女性の同性愛は見過ごされ続けてきた。それを示すローランサンの絵画は異性愛を中心にした社会からは腹立たしいだろう。実際、ローランサンの作品の同性愛性は、著名な美術史家からもほとんどホモフォビックや人格批判としか思えないような非難や曲解を受けていた(若桑 1985、堀尾 2002)。

しかし、ローランサンの絵画がここまで注目され、同時に攻撃を受けるのは、それだけが理由とは思えない。ローランサンを非難した美術史家の中にはレズビアンのアーティストを支援した人もいたのだ。

私はここで"フェム"と呼ばれる概念に注目を促したい。

フェムはレズビアンカルチャーの中で使われる言葉で、「女らしさ」や「女性性」として社会の中で扱われる見た目をした同性愛者女性のことだ。

フェムは時に、異性愛男女の模倣であるとか、性別規範の再生産に過ぎないと批判を受けてきた。しかし、クィア理論を研究する清水晶子はフェムが「一つの一貫した物語で彼女を把握しきれるだろうと考える異性愛中心主義的なジェンダー制度の幻想を打ち砕くことができる」とする(清水 2005)。

フェムは、女性らしくありながら女性を求め、女性を求めるのに女性らしくあり、それは異性愛的なジェンダー規範の一貫性を否定する。

私がここでフェムの話を持ち出したのは、ローランサンもまた過剰なまでの"女性らしさ"への適合を批判されつつ、同性愛性をも批判されてきた画家だったからだ。ローランサンの絵には規範への従順さに見えるものと、それから外れたものがあり、そこには強烈な非一貫性が存在している。その非一貫性は一貫的な従来の美術史に挑戦するものでもあるはずだ。

それはまた、ローランサンの時代の同性愛を取り巻く複雑で抑圧的な状況の中で、ローランサンが男性に支配される美術界で取った戦略とも関連している。「Marie Laurencin: Sapphic Paris」が示したサッフィク・モダニティのローランサンは、そのような複雑なモダニティの中で、ステレオタイプで古典的な表現や題材を用いつつ、女性間のクィアな欲望を表するローランサンであった(Silveri 2023)。

私たちはその一貫した読みを不可能にするような文脈や、複雑さの中にあるクィアな表現を読み取らなければならないだろう(*1)。

アーティゾン美術館「マリー・ローランサン ―時代をうつす眼」

アーティゾン美術館で現在開催されている「マリー・ローランサン ―時代をうつす眼」はこうした観点から対照的な展示であり、象徴的な展示だ。

それはローランサンをなんとか従来の男性中心のモダニズムの美術史で評価しようと試み、ローランサンに一貫した文脈を与えようとする(*2)。

ローランサンはピカソやブラックのような偉大なキュビズムの男たちの流れに位置づけられ、東郷青児や藤田嗣治やモディリアーニのような偉大な男性作家と並べられ称揚される。その上で展示の中でローランサンは謎めいた、また派閥に属さない、美術史の中に収まらない作家とされる。

しかしそれこそ、既存の異性愛中心的で男性中心的な美術史の限界を示すものだ。

近年の研究では、ローランサンの女性たちとのネットワークを明らかにしていくものもあり、バーナーズの展示でもこの点は強調されていた。そうしたコミュニティからローランサンを切り離し、ミステリアスな画家に仕立て上げるのは女性たちの存在を無視する歴史の作り方にほかならない(*3)。

アーティゾンの展示ではローランサンのプライヴェートにも着目し、詩人のアポリネールとの交流にフォーカスが当てられていたが、彼女と親密な関係にあり最後には養女となったシュザンヌ・モローについては年表でわずかに触れられているのみだった(*4)。

ローランサンの作品についての、同性愛的な、あるいはクィアな要素への言及はほんの少ししかなく、多くの作品はなにか謎めいたもののように語られていた。私にはそれは異性愛的な見方を作品に押し付けた帰結に思えてならなかった。クィアの欲望を異性愛的に解釈しようとするから、それは不可解なものになってしまうのだ。

男性中心的な美術史の枠組みをそのまま維持し、その枠組みでは読み解ききれないようなローランサンの作品の持つ力は解体される。

アーティゾンのこの展示はとても皮肉なものかもしれない。ローランサンの作品は確かに、モダニズムの枠組みの中で評価されて来た「女性画家」だったし、彼女の作品は国家にも愛好されて来た。ローランサンの作品はサフィック・モダニティのような概念を持ち出すまでもなく、モダニズムの中に入っていたのだ。

アーティゾンでの展示は、ローランサンのそうした権威的な側面にのみスポットライトを当て、あらためてローランサンをモダニズムや国家と共謀した画家として位置付け直す。

しかしそのような見方とモダニズムの機構こそ、ローランサンの作品が持つクィアな力を殺して来た見方だった。だからこそ、バーンズの展示ではローランサンの作品を見直すためにサフィック・モダニティのような観点が必要とされた(*5)。

そして、モダニズムの中で同性愛的欲望を表現していたローランサンの作品は、それが表象し想像することのできる時代的な条件を暗示する。

同時期に開催されつつあまりにも対照的すぎる2つの展示は、私たちにいくつもの問いを投げかける。

私たちが暮らすこの現代の日本において、女性のクィアな欲望を大規模な美術館の中で表象可能に、あるいは不可能にする政治的・文化的条件はどのようなものなのだろうか。

どうすればあるものをないことにするような構造に抗い、クィアな美術史が可能になるのだろうか。

おそらく、アーティゾンの展示がただ悪いのではないだろう。それは日本におけるクィアの人々が置かれた差別的な状況を作り上げる構造の一端を、示しているのである。

*1──(Wippermann 2021)は2021年の展示「A Future We Begin to Feel: Women Artists 1921–1971」の図録においてローランサンの作品がフェミニストやクィアコミュニティからさえも見過ごされて来たことについて femme invisibilityというフェムの不可視化の概念を用いて説明している。

*2──ローランサンを美術史の枠組みの中でキュビズムなどと関連させてとらえることは、日本のローランサン受容を考慮すれば、新規性のある重要な取り組みとも言えるのかもしれない。日本におけるローランサン受容には独特のイメージがつけられており、それは彼女のイメージを美術史から切り離してきた。このことは、クィアな女性が、まず女性であることで抑圧され、そしてクィアであることで抑圧される多重化された抹消の中にあることを思い出させる。

*3──またここでは、様式や芸術運動を中心とした古典的な美術史の方法論の限界も指摘できる。

*4──画家の、とくにクィアなプライヴェートについて論じることのやり方には議論があるべきだが、アポリネールとの関係の遠慮のない強調の仕方を見ると、この点についての非対称さには言及せずにはいられない。

*5──おそらく、この点についてバーナーズの展示の中で、モダニズムの枠組みに入ってこなかったようなよりマージナルな作家への視点が抜け落ちてることには注意が必要である。とはいえこれはローランサンに対する注目が日本とアメリカで大きく異なることに由来しているのかもしれない。アメリカにおいてローランサンの大規模な展示は近年は行われてこなかった。

【参考文献】

・清水晶子「期待を裏切る──フェムとその不可視の『アイデンティティ』について── 」『女性学』第11号、04、2004年。

・堀尾真紀子『鏡の中の女たち: 女性画家の自画像』、文化出版局、18-39頁、2002年。

・若桑みどり『女性画家列伝』、岩波書店、91頁-102頁、1985年

・Doan, L., Garrity, J. Introduction. In: Doan, L., Garrity, J. (eds) Sapphic Modernities. Palgrave Macmillan, New York. 2006.

・Fraquelli, Simonet., Kang, Cindy. Marie Laurencin: A Woman's World. In: MARIE LAURENCIN Saphic Paris. Barnes Foundation, Philadelphia. 2023.

・Kahn, Elizabeth Louise. Marie Laurencin Une Femme Inadaptě in Feminist Histories of Art. Routledge, London. 2017.

・Silveri, Rachel. No Modernism without Marie Laurencin: Picturing Queer Femininity. In: MARIE LAURENCIN Saphic Paris. Barnes Foundation, Philadelphia. 2023.

・Wippermann, Emma. Marie Laurencin and the Avant-Garde. In: A Future We Begin to Feel: Women Artists 1921–1971. Rosenberg & Co., New York, 2021.

近藤銀河

近藤銀河