「拡⼤するシュルレアリスム 視覚芸術から広告、ファッション、インテリアへ」展(大阪中之島美術館)レポート。違和感を通して日常を見直す

左から、ルネ・マグリット《王様の美術館》(1966)、ルネ・マグリット《レディ・メイドの花束》(1956)

「拡大するシュルレアリスム」とは何か

溶ける時計。宙に浮く石。目を欺くトリック。サルバドール・ダリやルネ・マグリットの名とともに、「シュール=現実離れした奇妙さ」を思い浮かべる人も少なくないだろう。しかし、シュルレアリスムはたんなる一時の流行ではない。第一次世界大戦後の価値観の崩壊を背景に、芸術の内部にとどまらず、社会や日常の見え方そのものを揺さぶっていった運動だった。

大阪中之島美術館で開幕した「拡大するシュルレアリスム 視覚芸術から広告、ファッション、インテリアへ」は、その“拡大”を、言葉どおり視覚化していく展覧会だ。

はじめは少数の詩人や芸術家の集まりから始まったシュルレアリスムは、文学運動として雑誌や展覧会を通じて広がり、広告やファッション、インテリアへと浸透していった。本展もオブジェ、絵画、写真、広告、ファッション、インテリアという構成を通じて、芸術運動が社会や日常へ拡張していく過程を描き出している。

本展では、入口にプロローグを設け、鑑賞者が感覚的にシュルレアリスムの世界へ没入できる構成となっている。主任学芸員の國井彩は、日本語の「シュール」という言葉から想起されるイメージと、本来のシュルレアリスムとのズレを、まず体験として感じてほしいと語る。アーチ状の入口をくぐると第1章「オブジェ」が始まり、鑑賞者は主観から離れてオブジェ(物)を見るという、シュルレアリスムの思考へと導かれていく。

物から始まる、世界の再認識

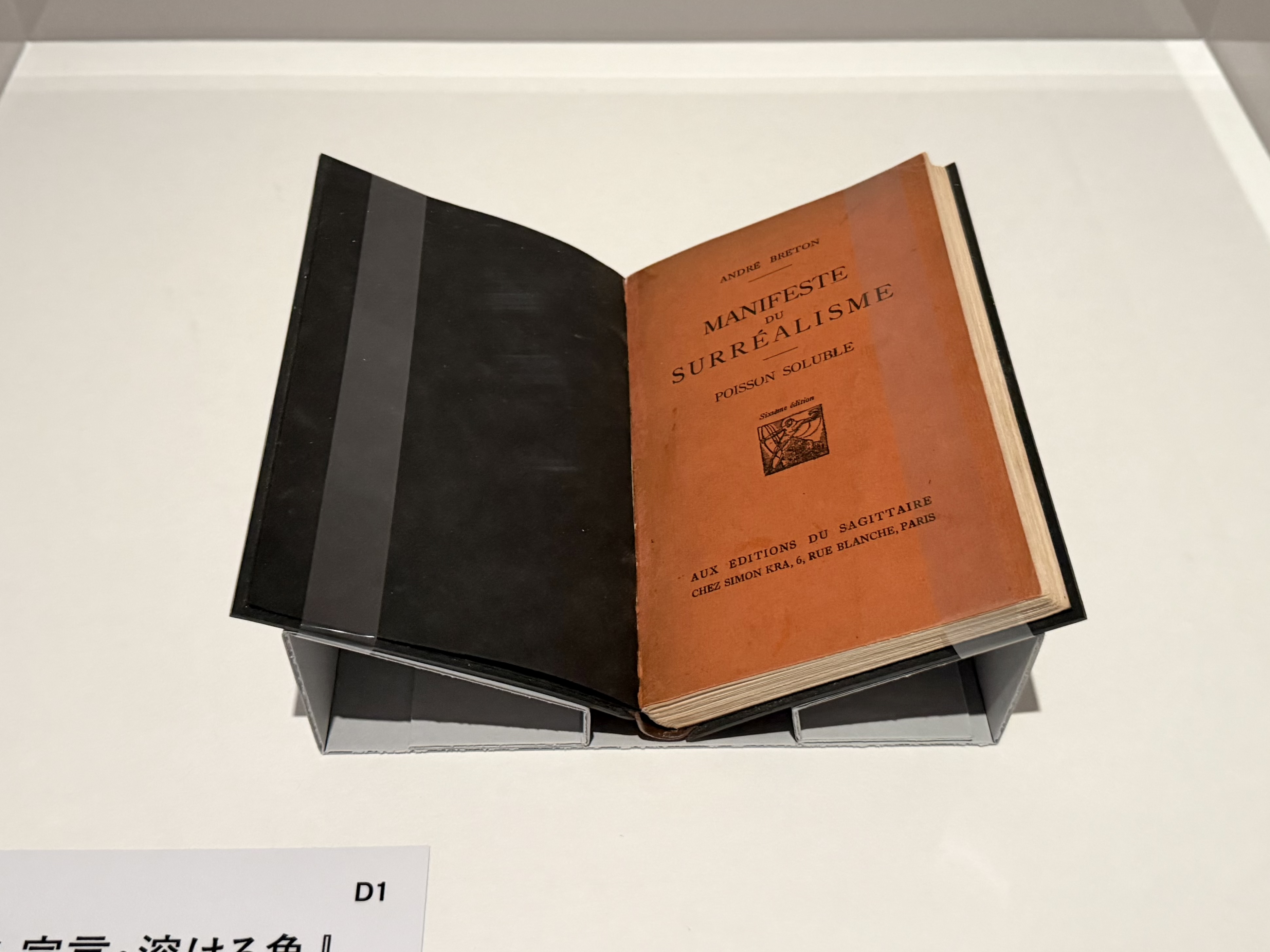

いま一度、シュルレアリスムの歴史を振り返ってみたい。1924年、パリで詩人アンドレ・ブルトンが『シュルレアリスム宣言』を発表したこの運動は、1916年にチューリヒを中心に広がったダダの反芸術運動から影響を受けている。戦争がもたらした合理性への不信と虚無のなかで、ダダがあらゆる価値を無意味化する方向へ突き抜けたとすれば、シュルレアリスムは、夢や無意識、偶然といった理性の外側に追いやられてきた領域から、別の現実の強度を引き出そうとした。それは特定の様式を打ち立てることではなく、世界のたとえ方そのものを更新しようとする試みだった。

その試みは、やがて「オブジェ」という領域において、はっきりと姿を現していく。日本語では「超現実主義」と訳されるが、彼らがめざしたのは現実からの逃避ではない。主体的な意味づけからいったん距離を取り、物を人間の都合から切り離してたとえ直すことで、私たちが当たり前だと思ってきた現実の見え方を揺さぶろうとした。

重要な例として位置づけられるのが、マルセル・デュシャンのレディメイドだ。《帽子掛け》では、「帽子を掛ける」という用途が停止された瞬間、物はたんなる道具ではなく、意味を宙づりにされた存在として立ち現れる。こうしたオブジェは、シュルレアリスムが掲げた「日常を変える」という理念を、視覚的に強く示す手段のひとつだった。

多様な絵画で描かれたシュルレアリスム

第2章の絵画のセクションについて、主任学芸員の國井彩は、展示作業の初日に絵画を並べた際、「この展示室に一堂に並ぶ様は初めてで、思っていた以上に作品の訴求力が強いことに驚いた」と語る。作品が一堂に並ぶことで、シュルレアリスム絵画の幅の広さが強く印象づけられていることが伺える。

シュルレアリスムにおいて、絵画はもっとも広く展開された表現のひとつだった。その出発点にあるのが、アンドレ・ブルトンによる「自動記(オートマティスム)」である。考えすぎず、無意識の流れに任せて描くという発想は、「どう描くべきか」という決まりごとから画家たちを解放し、表現の可能性を大きく広げた。

すべての画家が無意識の表現に向かったわけではない。マックス・エルンストやジョアン・ミロが自由な線や形によってイメージを生み出したいっぽうで、ルネ・マグリットやポール・デルヴォーは、あえて写実的に描くことで、現実の常識そのものを揺さぶった。見た目は現実的なのに、どこか辻褄が合わない──その違和感が、私たちが無意識に信じている「当たり前の見方」を揺さぶる。

ルネ・マグリットの《王様の美術館》や《レディ・メイドの花束》も紹介されている。いずれも整然とした写実画でありながら、作品の置かれ方やモチーフの扱いを通して、私たちが何を自然だと感じているのかを揺さぶる。絵そのものは抑制されているが、見方が少しずれることで、世界の前提が大きく変わって見えてくる。その感覚こそが、シュルレアリスムが絵画にもたらした新しい視点である。

こうした動きはパリを起点に国際的に広がり、日本を含む各地でそれぞれ独自の展開を見せていった。作家の背景もさまざまで、正規の美術教育に必ずしも依らずに活動した者もいる。そうした点からも、シュルレアリスムが既存の価値やルールから距離を取ろうとしていたことがうかがえる。

写真がもたらす新たな視点

本来、現実をそのまま映し出す写真は、シュルレアリスムにとって、現実の見え方を揺さぶるための重要な実験の場だった。彼らは、日常の物や風景をただ記録するのではなく、どうすれば見慣れたモチーフを不思議で謎めいたイメージに変えられるのかを探っていった。その試みが、第3章で紹介されている。

中心となるのがマン・レイだ。ニューヨークでダダの運動に関わった彼は、1921年にパリへ渡り、シュルレアリストたちと交流を深めた。カメラを使わず、印画紙の上に物を置いて感光させる「レイヨグラフ」や、現像の途中で光を当てて明暗を反転させる「ソラリゼーション」といった手法を通して、写真の表現を大きく広げていった。

ネジやリンゴといった身近な物を用いた写真作品では、何気ないモチーフが思いがけない存在感を放つ。写っているもの自体は現実の物でありながら、その組み合わせや見せ方によって、写真はたんなる記録ではなく、想像力を刺激するイメージへと変わっていく。

本章では、マン・レイの影響を受けた作家たちの実践も紹介される。広告やファッション写真を手がけたモーリス・タバール、幻想的な身体表現を追求したピエール・ブーシェやラウール・ユバックなどの作品を通して、写真が「現実を写す技術」から「現実を問い直す表現」へと変わっていく変化していく過程が見えてくる。

広告を通して、大衆へ届くシュルレアリスム

第4章では、1930年代にシュルレアリスムがオブジェや絵画、写真といった美術の領域にとどまらず、より日常的な広告・メディアへと浸透していく過程が示される。とりわけ「ヴォーグ」や「ハーパーズ・バザー」といったファッション誌では、シュルレアリスムを思わせる広告表現が増え、その視覚言語は誌面の主流を占めるようになった。

その影響は雑誌にとどまらず、広告の領域全体へと広がっていく。シュルレアリスム的な広告表現の特徴として挙げられるのが、「デペイズマン(転置)」の手法。本来あるべき場所にないものを配置することで、強い違和感を生み出し、見る者の注意を引きつける方法だ。

こうした表現は、商品を説明するための装飾ではなく、視覚的な違和によって記憶に残すための装置として機能した。広告は、情報を伝えるだけの媒体から、見る者の感覚を揺さぶる表現へと変化していく。

装うことで、自分のものになるシュルレアリスム

モードやファッションは、この運動の考え方が、より多くの人の目に触れる機会を広げていった。1920〜30年代のパリでは、ショーウィンドウやマネキンが街の風景に溶け込み、身体の見せ方そのものが意識されるようになっていく。

1938年の国際シュルレアリスム展に並んだマネキンは、身体を分解したり、別の物と組み合わせたりすることで、欲望や変身の感覚を視覚化していた。こうした発想は、ファッション写真やモード誌にも波及し、服を紹介するだけでなく、「装うとは何か」を問い直す表現へと展開していく。

なかでも、衣服を現実感覚をずらす装置として用いたデザイナー、エルザ・スキャパレッリの活躍に注目したい。第5章で展示されるイヴニング・ドレスには、マッチ棒のプリントが施されたものや、雲や気球、円柱といったモチーフが配されたものがあり、日用品や空想的なイメージが大胆に衣服へ取り込まれている。これらの試みは、ファッションが実用を超え、想像力や感覚に働きかけるメディアであったことを示している。

暮らしの中に入り込む違和感

やがて私たちが日々過ごす室内空間へと向かっていった。デ・キリコやルネ・マグリットなどの絵画に描かれる部屋は、見慣れた場所でありながら、どこか不安定で落ち着かない。映画『アンダルシアの犬』でも、室内は安らぎの場ではなく、違和感や緊張を生む空間として描かれている。

シュルレアリストたちは、こうした日常の空間を揺さぶることに意味を見出した。家具もその対象となり、最後の章に展示されているメレット・オッペンハイムの《鳥の足のテーブル》やサルバドール・ダリの《ボッカ》は身体や動物と結びつけ、実用性よりも強い印象を残すオブジェとして提示した。家具は、使いやすさだけでなく、見る者に強い印象を残す存在として扱われるようになる。

有機的な形への関心にも触れられていて、木目や雲、石や骨といった自然のかたちは、作家たちにとって想像力を広げる手がかりだった。こうした、生命を思わせる曲線や不規則な形を取り入れる発想は、のちに「バイオモルフィズム」と呼ばれるようになる。それは、直線や幾何学に基づくデザインとは異なり、自然の形に近いフォルムを重視する考え方である。

この流れは、イサム・ノグチの家具デザインにも引き継がれていく。身体をめぐる表現は、やがて空間へ、そして私たちの生活そのものへと広がっていった。

異なるものが交わるとき、そこには必ず違和感が生まれる。シュルレアリスムは、その違和感を否定するのではなく、新しい空間や価値が立ち上がる瞬間としてとらえてきた。

正解がひとつではない現代において、その視点は、当たり前を問い直し、自分なりの見方を探すためのヒントになる。展示を見終えたあとに残る小さな違和感は、世界をもう一度見つめ直す入り口なのかもしれない。