東京国立博物館「本阿弥光悦の大宇宙」展レポート。琳派の祖とされる大芸術家の世界観を最新研究と信仰から読み解く

「本阿弥光悦の大宇宙」展の会場入り口。手前は《船橋蒔絵硯箱》(東京国立博物館)

書、漆芸、陶芸……多彩な造形分野と関わり

上野の東京国立博物館で特別展「本阿弥光悦の大宇宙」が1月16日に開幕した。会期は3月10日まで(展示替えあり、キャプションに期間表記がない画像の作品は通期展示)。

本阿弥光悦(1558~1637)は、安土桃山時代に刀剣の研磨や鑑定を家業とする京の本阿弥家に生まれ、江戸時代初期に没した。家業のみならず、書をはじめ、漆芸、陶芸、出版など多彩な造形分野で活躍し、徳川家康から拝領した京・鷹峰の地に「芸術家村」を築いたとされる。後世、絵師の俵屋宗達とともに「琳派」の祖と仰がれてきたが、いまなお実像はとらえがたい。

約10年ぶりの本格的な光悦展となる本展は、その作品やゆかりがある作品・資料など100点超を集め、最新の研究を踏まえながら光悦が篤く信仰した日蓮法華宗との関わりにも光を当て、その創作を読み解くものだ。

法華町衆のネットワークに注目

4章構成の本展は、国宝「船橋蒔絵硯箱」からスタート。俵屋宗達風の意匠を持ち、鉛や螺鈿を用いた大胆な造形が特徴の「光悦蒔絵」の代表的な作品だ。

ムクッと膨らんだような奇抜な形態が目を引く。盛り上がる蓋の甲に橋を表わす黒い鉛版が渡り、下の金地には四艘の小舟と波が見える。筆線の肥痩(線の太細)が特徴の光悦流書体で散らし書きされた和歌は『後撰和歌集』が出典だが、元歌にある「船橋」の文字はなく、代わりに鉛の架け橋で表現。古典文学に主題を取り、斬新な造形と素材遣いを駆使した「光悦蒔絵」の特徴が顕著に表れた作品と言える。

光悦の出自の本阿弥家は、刀剣三事(研磨、浄拭〈ぬぐい〉、鑑定)を家職とする室町以来の名門一族。光悦も家業に携わり、審美眼を培ったと推測される。第1章「本阿弥家の家職と法華信仰」の前半は、本阿弥家子孫に伝わる木製の《本阿弥光悦坐像》や、家系図、家伝、折紙など家職にかかわる品々が並ぶ。本阿弥家が高く評価した相州正宗や郷(江)義弘らによる名物の刀剣も集結している。

注目は、光悦が所持したと伝わる唯一の刀剣《短刀 銘兼氏 金象嵌 花形見》。作者の志津兼氏は、地鉄と刃紋を強調した作風で名高いが、約40年ぶりに公開される本作は茎(なかご)に金象嵌で「花形見」と刻まれ、刀身を収める刀装は朱漆塗りの鞘に金蒔絵で「忍ぶ草」をあらわした華麗なもの。会場に掲示された説明によると、茎の言葉や忍ぶ草の意匠から光悦の本阿弥家に対する思いを読み取ることができるという。

本阿弥家は多くの京の町衆同様、日蓮法華宗に深く帰依し、光悦も熱心な信徒だった。本章では信仰が結んだ法華町衆のネットワークにも目を向け、寺外での公開は初となる光悦揮毫による諸寺の扁額や、日蓮の著作を自身で書写した《立正安国論》などを紹介。信仰のあかしとして一門の菩提寺に寄進した《紫紙金字法華経幷開結》は、光悦が私淑したとされる平安時代の能書家・小野道風の筆と伝えられる。

大胆な「光悦蒔絵」と謡本の関係性

「繊細な蒔絵の技に大きな鉛板を持ち込み、螺鈿を自在に用いるなど大胆なスタイルで知られるいわゆる『光悦蒔絵』は、近世初頭に突如出現した。独特の表現やモチーフの背景に光悦が深く嗜んだ謡曲の文化があったと考えられる」。本展のため結成されたワーキングチームのチーフ、松嶋雅人・東京国立博物館学芸企画部長はそう説明する。

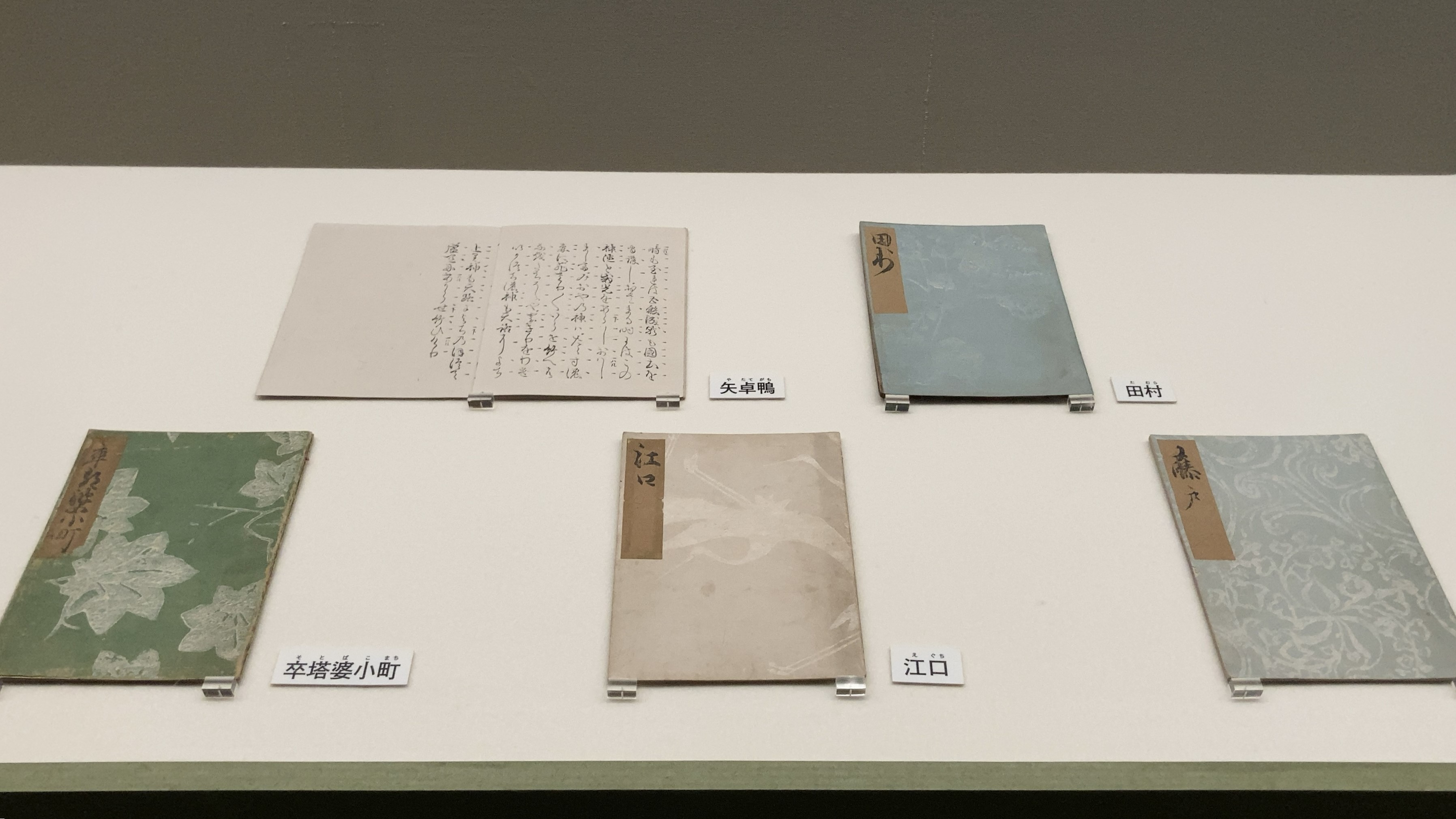

第2章「謡本と光悦蒔絵」は、謡曲の歌詞を収め出版された謡本(うたいぼん)と光悦蒔絵のデザインの関係性に着目。光悦流の活字を用いた豪奢な装丁の謡本や、自由自在なデザインが際立つ漆芸品の名品がそろう。あらわされた文様や意匠に、和歌をはじめ文芸のパワーを再駆動させた時代精神を感じることもできるだろう。

光悦が菩提寺に寄進した《花唐草文螺鈿経箱》も見逃さないようにしたい。当時流行した朝鮮王朝時代風の螺鈿表現が基調の本作は、「光悦蒔絵」と趣が異なるが、資料の上で光悦と直接結びつく唯一の漆芸品として近年注目が高まっている。

代表作《鶴下絵三十六歌仙和歌巻》の詩的空間

第3章「光悦の筆線と字姿」は、斬新な図案の料紙に和歌を書いた和歌巻から、張り詰めた筆致が信仰心を感じさせる日蓮法華宗関係の書写、中風を患った晩年の書まで多彩な作品が一堂に会する。生前から能書家として知られた光悦は、肥痩と抑揚に富んだ筆致で「寛永の三筆」に数えられ、揮毫を求める人が絶えなかったという。

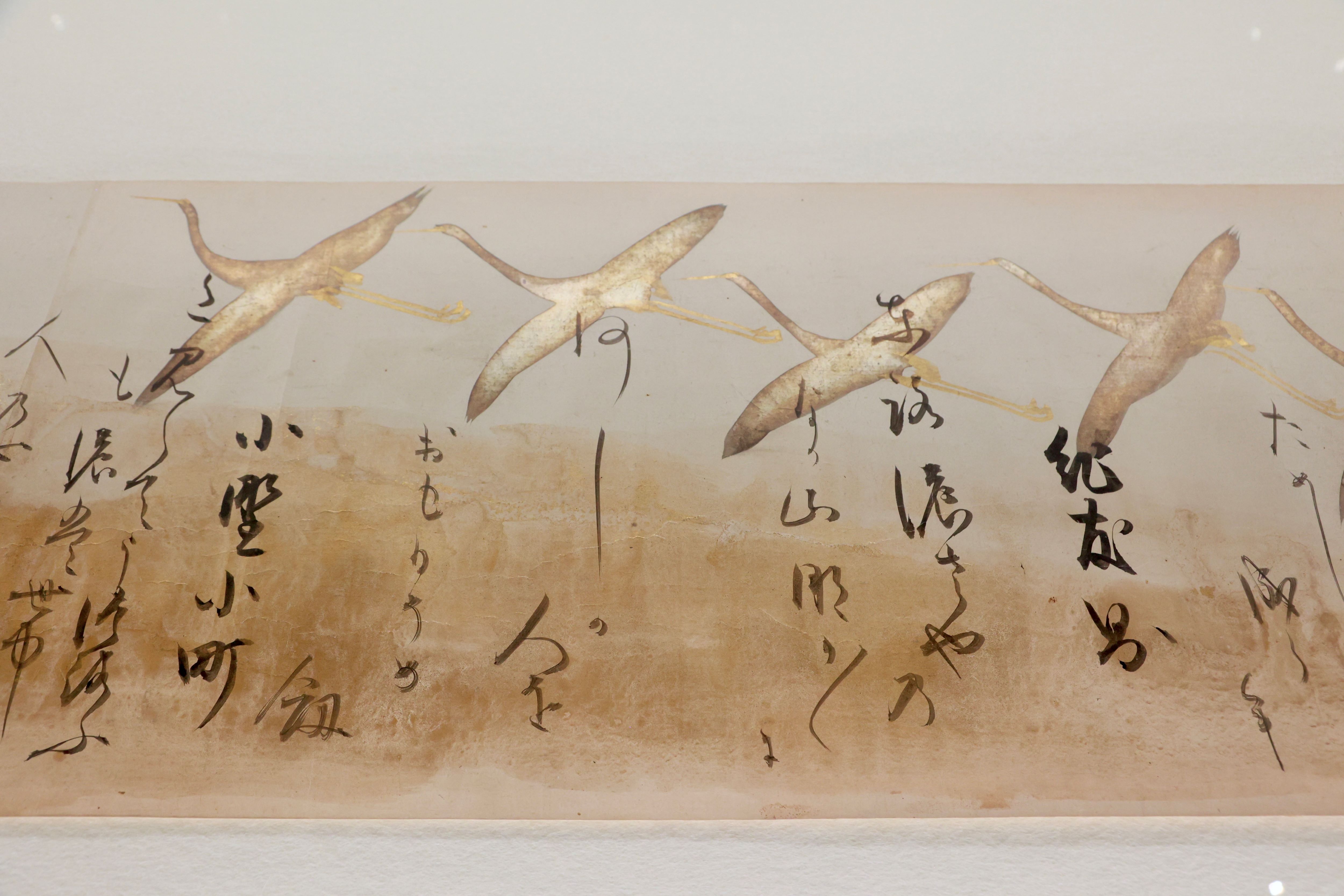

本展のハイライトと言えるのが、光悦の代表作《鶴下絵三十六歌仙和歌巻》の全巻展示。俵屋宗達が金銀泥で飛び渡る鶴の群れを描いた料紙に、三十六歌仙の和歌を書いた一巻で、長さ13m超もある。休んでいた一群が隊列をなして飛び立ち、下降上昇して対岸にたどり着くまでを表現した大画面は、アニメーションの原型を見るようだ。そこに光悦の筆による和歌が文字の大小や書き出しの位置、墨の濃淡を変化させながら巧みに配置され、独特の詩的空間が醸成されている。

会場には、《蓮下絵百人一首和歌巻断簡》《花卉鳥下絵新古今集和歌巻》など光悦が手がけた他の和歌巻も並ぶ。前者は法華信徒に特別な意味を持つ蓮を描いた料紙、後者は四季の植物を金銀泥で摺った料紙が使われ、書と絵を巧みに融合させた空間表現の妙を味わうことができる。

「一生涯へつらい候事至て嫌ひの人」

光悦は、鷹峰に地所を得たとされる58歳頃から楽家2代の常慶らと交流するなかで、本格的に陶芸制作を始めたと考えられている。第4章「光悦茶碗」は、手づくねで成形し、一椀ずつ形や釉の具合が異なる個性豊かな茶碗群に焦点を当てる。大胆なヘラ削りを残すなど、強い作為を感じさせる作品が目立ついっぽう、《黒楽茶碗 銘 時雨》のように静謐な印象が際立つ作もあり、定型に縛られない自由な姿勢を感じさせた。

会場のラストを飾るのは、画家の神坂雪佳が描き、文人の富岡鉄斎が賛を入れた《本阿弥光悦肖像》。神坂は、明治の世に琳派を継承し、光悦の顕彰活動にも尽力した。本作では、経巻を手に持ち温和な笑みを浮かべた理想化した姿が表現されている。

信仰心が篤く、「一生涯へつらい候事至て嫌ひの人」(へつらうことが大嫌い)と評された光悦。そうした姿は、「信仰生活をもって、日常生活そのものを浄化し、『娑婆即寂光土』の理念とすることを実践していることを意味するともいえる」と本展図録は解説する(図録『本阿弥光悦の宇宙』、松嶋雅人「本阿弥光悦の実像──法華町衆ネットワークからのアプローチ」より)。

本展が示唆する光悦像は、確固とした信念に裏付けされながら内面世界を深め、造形の冒険に挑んでいったひとりの大芸術家だ。会場でその豊かな創造性を実感してほしい。