妖怪・虎・スパイが跳梁跋扈する世界。豊田市美術館「ホー・ツーニェン 百鬼夜行」展レポート&インタビュー

暗闇が広がる展示室。そこに現れ出でたるは、なんとも奇怪な妖怪たちなり。ひとり、またひとりと観客の前に歩み出ては、時にひっそりと、時に驚くべき変容を見せ、またどこかへと立ち去っていく。

はて、これは夢なのか……?

戦時中の日本を舞台に、人と人ならざるものが混交する

「ホー・ツーニェン 百鬼夜行」展が豊田市美術館で10月23日に開幕した。

ホー・ツーニェンはシンガポール出身。2011年に第54回ヴェネチア・ビエンナーレのシンガポール館代表を務めるなど、国際的に大きな評価を受けているアーティストだ。

日本では2012年森美術館「MAMプロジェクト」での個展、18年のTPAM(横浜)参加に続き、「あいちトリエンナーレ2019」ではかつて旅館だった喜楽亭(豊田市)の建築全体を使い、その場の歴史を読み込んだ作品《旅館アポリア》を発表して大きな評判を呼んだ。21年春には個展「ヴォイス・オブ・ヴォイド−虚無の声」を山口情報芸術センターで開催した。

幸運なことに日本で重要な展示が続いているが、作家が約3年に及び行った日本の歴史・文化への綿密なリサーチを結実させたのが本展だ。緊急事態宣言解除に伴いホー・ツーニェンの来日も叶い、開幕直前まで作品のインストールに精を出していたという。コロナ禍以降、海外在住の作家の展示では、作家と美術館とをオンラインでつないだ遠隔でのインストールが様々な美術館で行われているので、今回のように作家が来日し、全点新作による展覧会を準備してプレス取材にも応じるということ自体が久しぶりに思える。

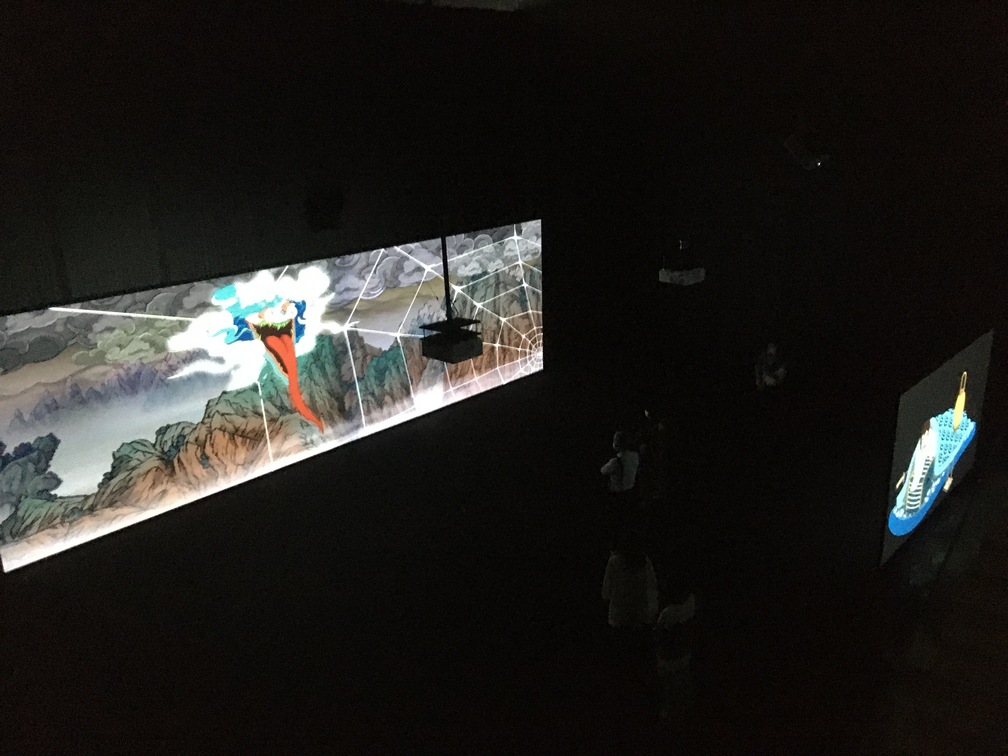

本展はタイトルが示すとおり、「妖怪」が主要なモチーフとなる。4つの展示室でインスタレーションが展開され、展示室1に《100の妖怪》、展示室2に《36の妖怪》、展示室3に《1人もしくは2人のスパイ》、展示室4に《1人もしくは2人の虎》が展示されている。各作品はアニメーションを中心に、実写映画なども交えた映像と音によるインスタレーション。それぞれの作品で同じ映像素材が使われるなど、4室が分かち難く結びき、展覧会全体を構成する。

本展は強力な視覚イメージに加え、音楽も重要な要素だ。実験音楽家の恩田晃が作曲・プロデュースを手がけ、実験音楽家の灰野敬二とPhewが演奏や声で参加しているのも特筆すべき点だろう。

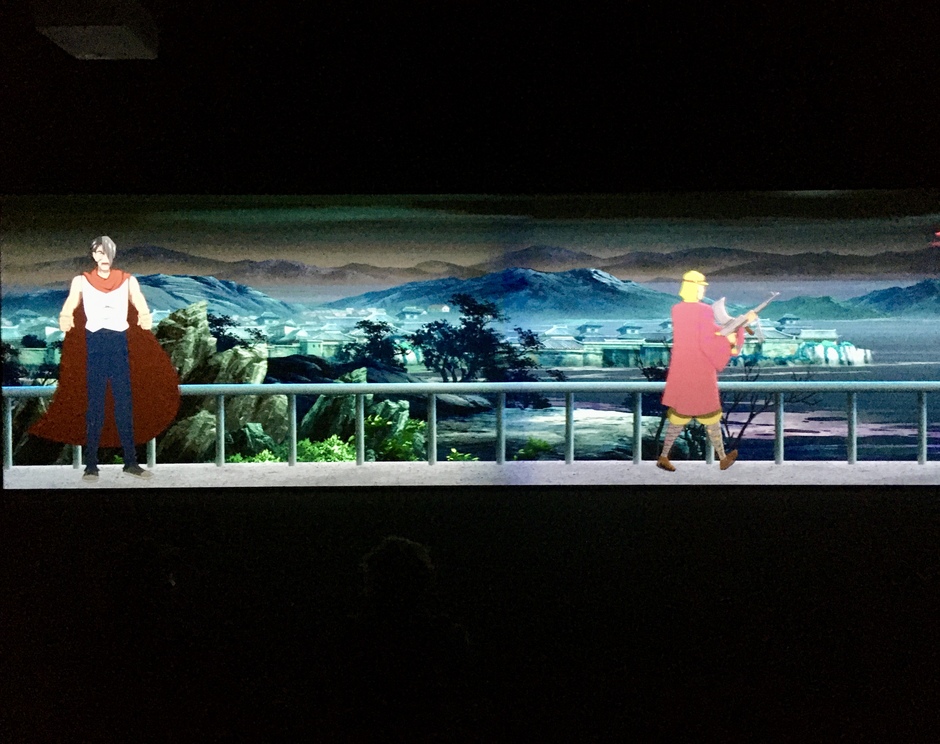

とくに妖怪のモチーフが中心を占めるのは、展示室1と2だ。展示室1《100の妖怪》は、手前にある比較的小さめのスクリーンと、奥にある横長の巨大なスクリーンとで構成される。手前には病床の源頼朝から酔っ払ったサラリーマンまで、様々な時代の眠る日本人が映し出される。奥のスクリーンに繰り広げられるのは、奇怪でユーモラスな100人の妖怪が左から右へと練り歩く「百鬼夜行」だ。

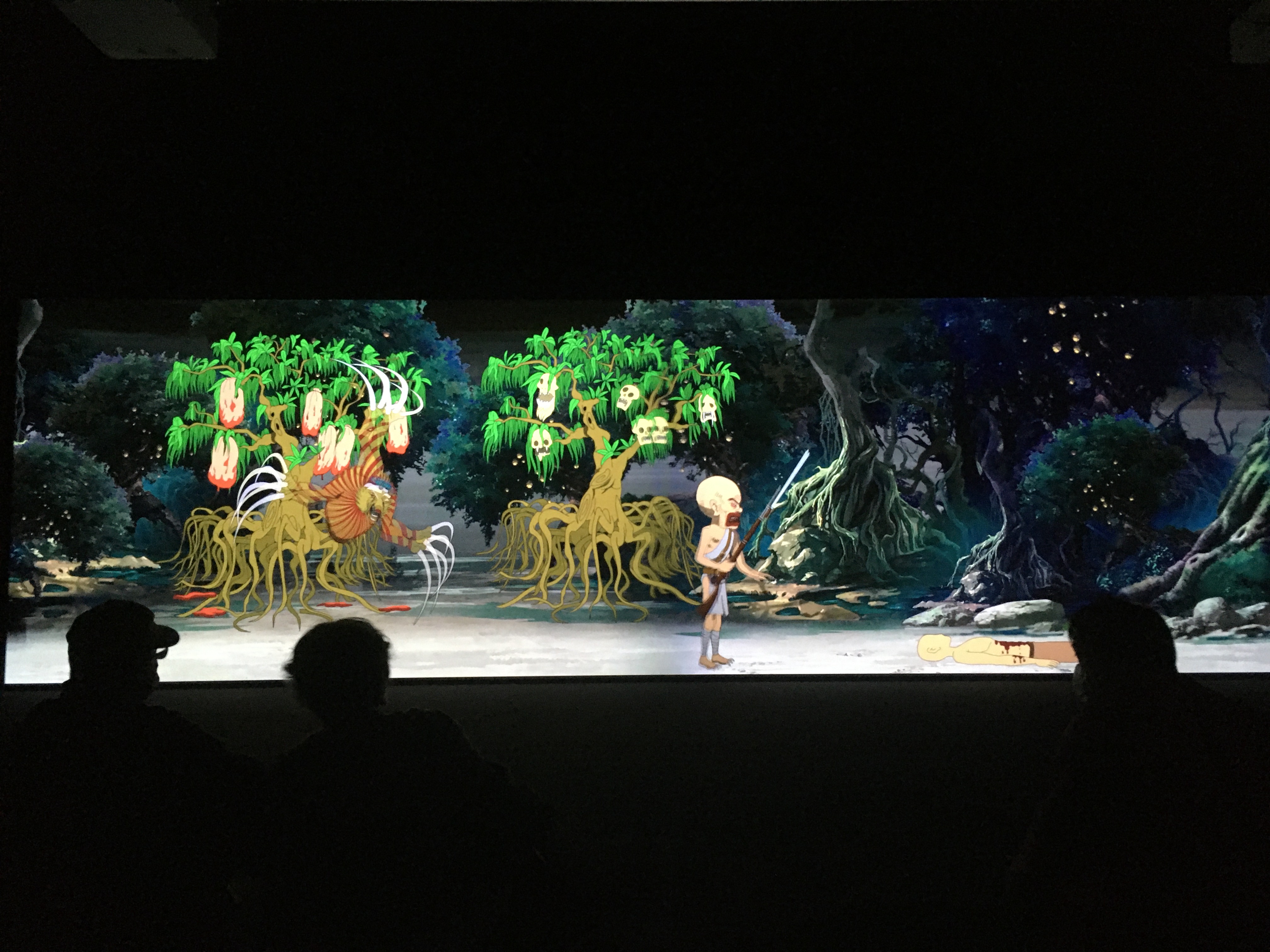

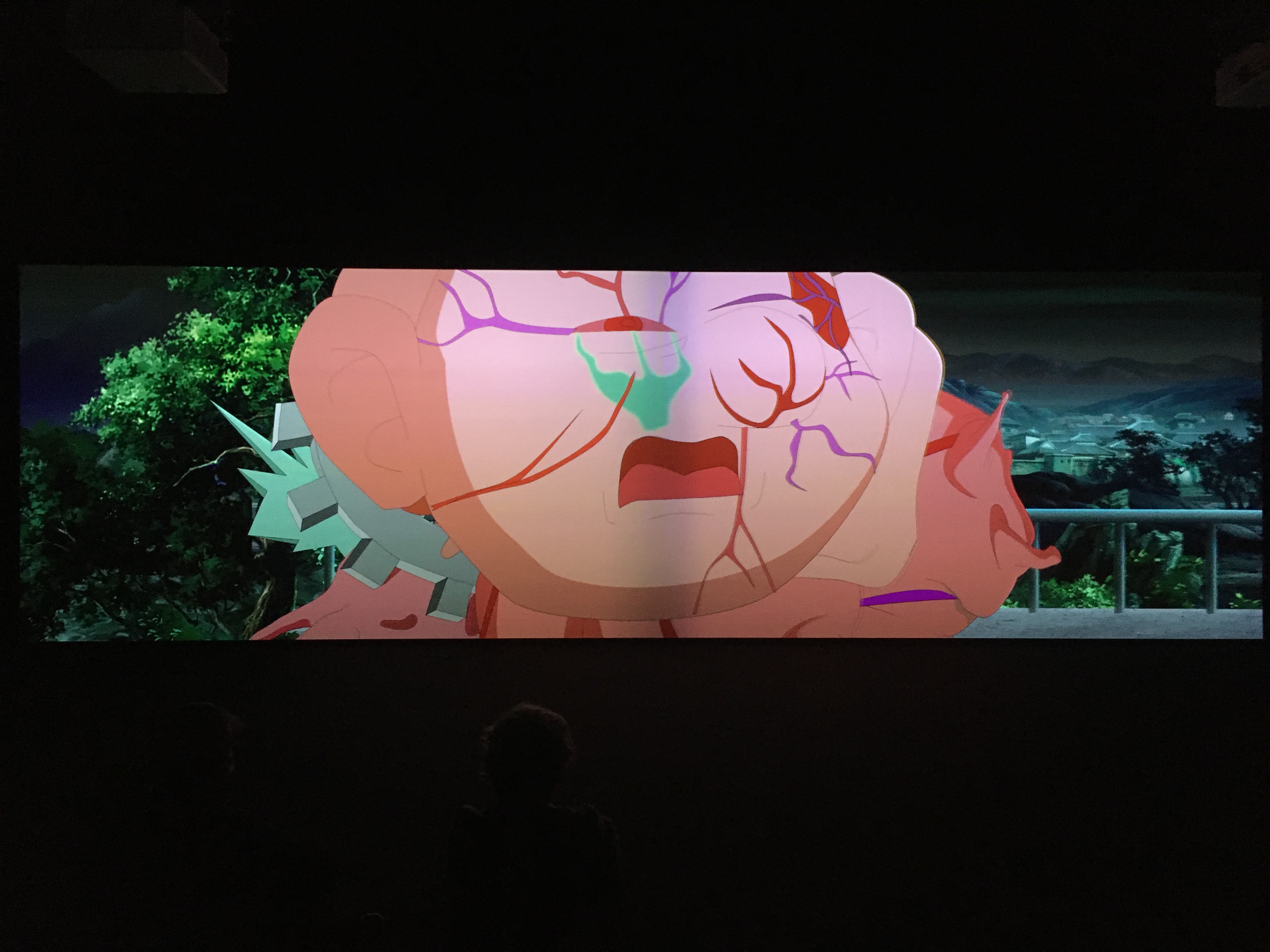

カラフルでユーモラスな姿にキャラクター化された妖怪たちは、巨大化したり、膨張したり、変形したりしながら跳梁跋扈する。伝統的な妖怪図はもちろん、欧米由来のモチーフや現代のアニメ的なキャラクター像も織り交ぜられたその様は、どれもユニークで見飽きない。手前にいる眠る人々を透過して奥の妖怪たちが見える構成になっており、眠ることで現実の抑圧から解き放たれた人々の集合的な夢から、百鬼夜行が立ち現れるというわけだ。

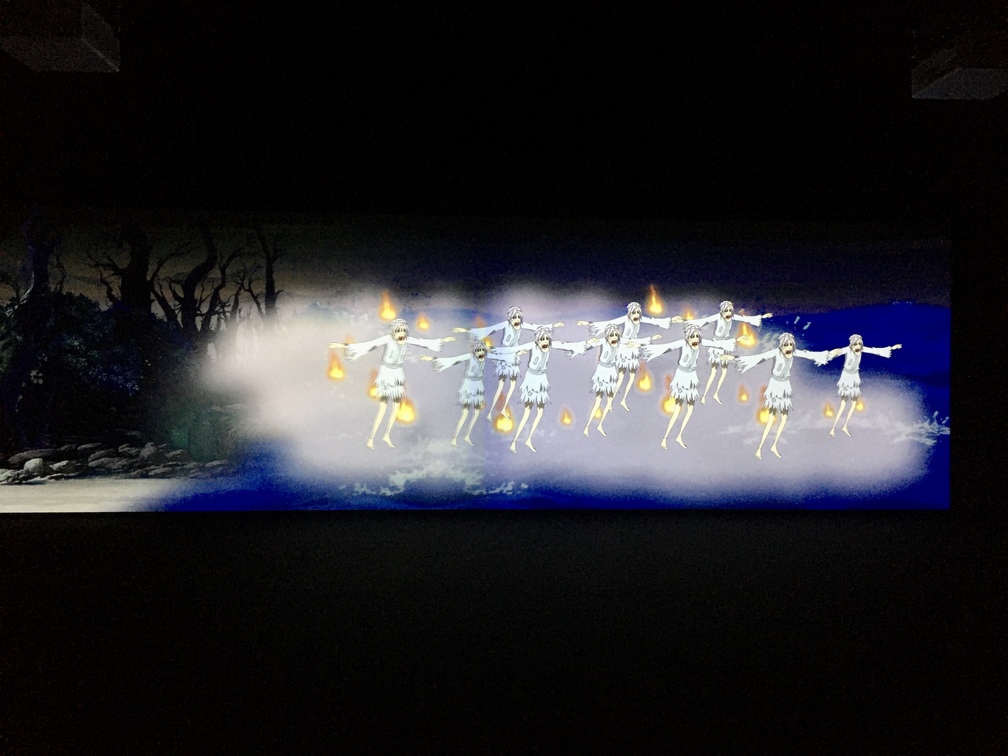

展示室2《36の妖怪》は、1面スクリーンに映る妖怪が、次々と別の妖怪へと変化していく。これらの妖怪について語るPhewの声が、展示室にこだまする。ここに登場するのは主に戦争に関係する妖怪たち。たとえば行燈の油を舐める化け猫と火間虫入道の2つの妖怪は、太平洋戦争開戦時に石油資源を求めて東南アジア諸国に侵略した日本と関連づけられるという。

なぜ「妖怪」なのか?

プレスカンファレンスに登壇したホー・ツーニェンは、「私にとって妖怪とは、日本の歴史を見るレンズです」と語った。

作家の出身地であるシンガポールは、19世紀には英国領となり、太平洋戦争中には日本軍制下に置かれた。これまでシンガポールを軸にアジア全域にまたがる複雑な物語を扱ってきたホー・ツーニェンだが、本作では戦争を挟んだ日本の文化史や精神史を浮かび上がらせるうえで、近代から現在まで日本の大衆文化を反映してきた妖怪に焦点を当てた。

妖怪は様々な土地や歴史、宗教観、習俗のなかで、恐怖や好奇心と結びつきながら人々を惹きつけてきた。作家はその存在に、正史からはこぼれ落ちるような、人々の感情や無意識が重ねられていると感じたようだ。戦後から現代においても水木しげる作品や「妖怪ウォッチ」、そして「アマビエ」に代表されるように、サブカルチャーやメディアのなかで伝統をアップデートし、新しい形態を生み出している。

「妖怪はそれぞれの時代にふさわしいものとして現れます。また妖怪に対し人間がどのようなことをしてきたかを見ることで、わかることもあります。時にそれは自分たちを支えてくれるものであり、時には消費する対象でもありました」。

「虎」と「スパイ」というモチーフ

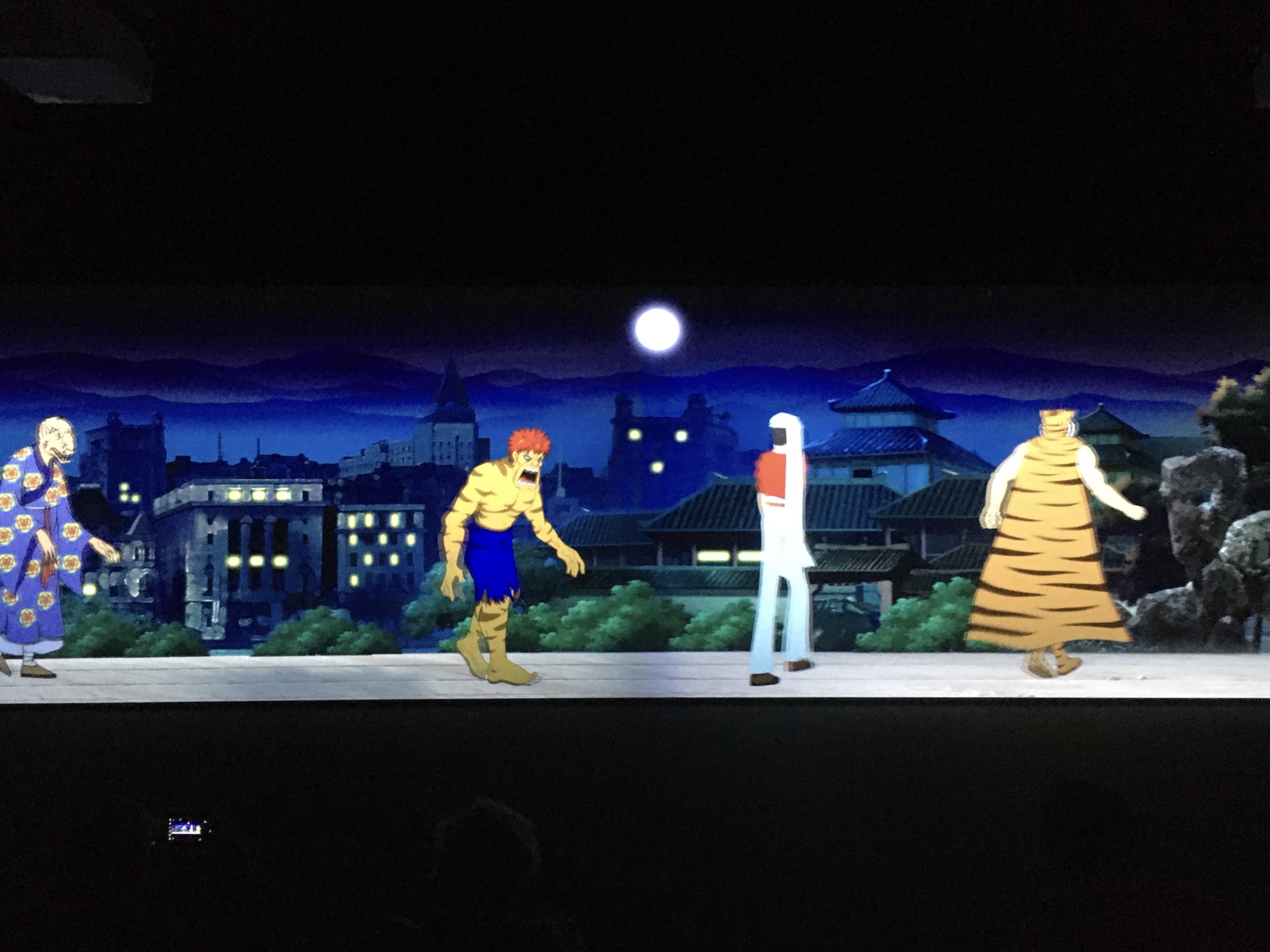

さらにこれらの作品では、戦中に実在した人物たちが「妖怪」に加えられている。「マレーの虎」と呼ばれたふたりの日本人、シンガポール作戦を率いた山下奉文大将と、盗賊の首領から日本軍のスパイになった谷豊だ。

谷豊は、1960年代にテレビのヒーロー番組『怪傑ハリマオ(マレー語で虎の意味)』のモデルになった人物でもある。ホー・ツーニェンはこれまでの作品でも繰り返し虎をモチーフとして扱ってきたが、本作ではこのふたりは、人から虎へとメタモルフォーゼした「人虎」となる。

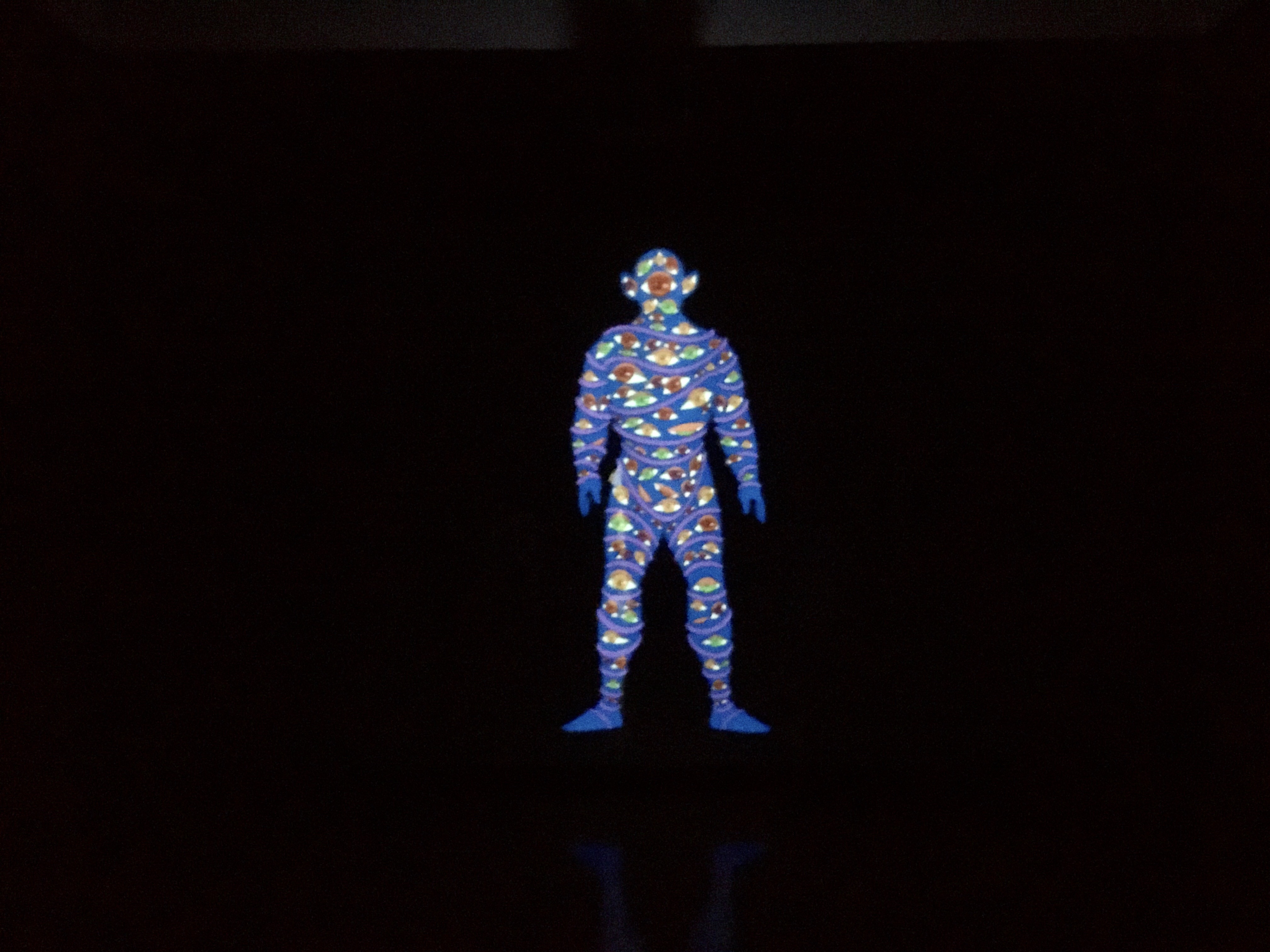

本展でもうひとつの重要なモチーフは「スパイ」だ。戦中の諜報員養成機関である陸軍中野学校が輩出したスパイたちは、「のっぺらぼう」として描かれる。こののっぺらぼうたちは《100の妖怪》の百鬼夜行で行進するほか、展示室3《1人もしくは2人のスパイ》で、その物語が詳細に描かれる。ホーこのように語る。

「妖怪の次に主題として考えたのは『スパイ』です。作品に登場する陸軍中野学校は、東南アジアと日本の歴史を考えるうえで重要だと考えています。また同校の卒業生が加わった特務機関『F機関』は、戦時下でアジア解放を謳ういっぽうで、実際には東南アジアを支配してきた。その二面性が妖怪とも結びつくと考えています」。

人と動物、人と妖怪、敵と味方、善と悪、日常と非日常、夢と現実──本作の登場時人物たちはこういった境界を超越する。どんな人間も、「こちら側」にいるつもりが、ふとした瞬間に「あちら側」の裂け目に滑り落ちるかもしれない……、そんな予感を見る者に与える。

インタビュー:

アニメーションと妖怪をつなぐ「レイヤー」と「変容」

今回の作品は大部分にアニメーションが用いられている。プレスカンファレンスで作家は、なぜアニメーションを用いるのかという質問に対し、撮影された映像をデータ化するという行程を経ず、最初からデータでアニメーションを作りたいと考えたと答えた。

また「レイヤー/階層」への興味が、アニメーションという手法を選択させたようだ。「イメージを作ることは、いくつかのレイヤーを扱うことだと思う」と語る作家は、歴史についても多視点による複数のレイヤーが重なったものだととらえる。そして、アニメーションを構成する複数のレイヤーを分解することと、歴史を理解するために、それが孕む様々なレイヤーを分けて考えることに共通点を見出したそうだ。

また作家は過去に宮崎駿作品などを愛好するアニメ・ファンを自称しているが、本作では『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのアニメ作品からもインスパイアを受けたというのが興味深い。同アニメで空が黄色で表現されているシーンがあり、その表現をめぐって美術史家と話をするなかで、非現実的な色を多用したゴーガンの絵画が話題にのぼった。ゴーガンは日本の浮世絵などから影響を受けているという点で、日本の歴史をテーマにした本作にもつながっていく。

Tokyo Art Beatからも、3つの質問を作家に聞いた。

──本展は4つの新作で構成された大規模な個展ですが、アニメーションを多用した作品群はどのように制作されたのでしょうか?

「質問をありがとうございます。まず作品をどう作るかというと、まず作品ごとにチームを編成することから始めます。チームはプロジェクトごとに異なります。

今回はいわゆる古い様式である2Dのアニメーションを用いました。最新の技術としては3Dが考えられますが、今回は平面的で情報量が限られた手法のなかで、どのように感覚や情報を届けられるかを追求しました。

どのプロジェクトもチームでやるということが鍵となります。自分が最終的な局面で完璧なコントロールをしないように心がけています。チームには様々なアジアの地域に住む人々が参加しているので、一人ひとりの意見や感覚をコーディネートし、その個性やエネルギー、技術を生かしていくことを制作プロセスのなかで楽しんでいます。チームを完全にコントロールするのではなく、どのようにコレオグラフ(振付け)するか、という意識を持っています。

今回のプロジェクトのチームは、おそらく汎アジア的に多地域のメンバーから成り立っていますが、様々な理由で詳細はお伝えできません。また私自身もすべての人には会ったことがなく、正確に何人いるか把握していません。そういった状況も今回の制作において重要なことでした。アニメーションは今回のコアでもあり、同時にブラックボックスでもありました。中が見えない状態で作りながら、どうやってアニメーションを生み出せるのか、ということに注力しました」。

──ホー・ツーニェンさんの作品にとって、レイヤーと同時に、身体のトランスフォーメーションも重要な要素だと感じます。人間は虎になり、百鬼夜行の妖怪たちもグニャグニャとかたちを変えながら練り歩いていますね。このような身体の変化について、どうお考えでしょうか?

「変身や変容(メタモルフォーゼ)がアニメーションの鍵だと思っています。そもそもアニメーションは何かに変身することや、身体の拡張や拡大を扱うもので、それこそがアニメーションのいちばん重要な原理だと考えています。それが、実写を超えることができるアニメーションの強みです。

またリサーチで妖怪の歴史を辿っていったとき、いちばん興味深く感じたのが、妖怪が変身・変容するという部分でした。例えばタヌキやキツネは変身することで人々を惑わせます。それらが使う「変化(へんげ)」や、妖怪を意味する別の言葉である「化け物」が、そもそも「changing」を意味していることを面白く思いました。アニメーションと妖怪は、変身・変容という点で完璧に合うものだと感じました。そのため今回の作品で重要なのは、こういった変身するものたちをどのように振付け、演出するかということでした。

《36の妖怪》は、画面に映るひとつの妖怪が、また別の妖怪へとひとつながりに変身し続ける作品です。それを、先ほどブラックボックスだと話したチームで作りあげることは、私にとって興味深い経験でした。制作過程で私は、どの妖怪が次にどの妖怪になるのか、またそのときどういうふうに変身するかというガイドラインをチームに渡しました。その後、チームのメンバーのフィルターを通して描かれた妖怪たちが、実際にどんな様子で変身するのか、仕上がりを見るのが楽しみでした。

どんなものにでも、どんなふうにも変われるという変身の自由さや可能性、また姿が変わることで伝えたいメッセージも変わるということが、今回の制作で面白い部分だったと思います」。

──ホー・ツーニェンさんも生まれ育ったシンガポールで、妖怪という存在を身近に感じてこられましたか? 本作で妖怪をある種の汎アジア的な想像力の産物としてとらえているのか、それとも日本に固有の文化だととらえているのか、お聞かせください。

「どのような文化においても固有の妖怪のようなものはいますし、もちろんシンガポールにも、人々に根付いたモンスターたちがいます。そもそも妖怪とは、『境目にいる存在』だと定義できると考えています。何かと何かのあいだ、例えば夜から朝になるあいだといった『中間の空間』に現れうるもの、また意識と無意識のあいだから生まれるものだと理解しています。そして妖怪と人間のあいだにある境界は、簡単に超えられるものだととらえています。今回扱ったモチーフにスパイと2匹の虎がありますが、この2つは人間が妖怪になりうるということを表している点で、作品にとって重要です。

《1人もしくは2人の虎》では、日本美術史のなかで虎が描かれた様々な絵画を取り入れていますが、そもそも虎は日本の固有種ではないので、(長沢芦雪や伊藤若冲といった)名だたる絵師たちは、本物の虎を見ずに描きました。そういった意味で、彼らにとっては虎もある種の妖怪のような存在だと言えるのではないでしょうか。

そして私にとって興味があるのは、先ほどお話した妖怪と人間の境界です。その境界は簡単に超えられるものとして存在しており、モンスターや化け物になるというのは、どの文化圏でも普遍的な主題だと考えています。それと同時に、妖怪は日本の文化や歴史と結びついた固有のものでもあります」。

なお、本展の開催期間中である12月4日から2022年1月23日には、「あいちトリエンナーレ2019」の話題作《旅館アポリア》の再現展示が行われる。こちらも合わせて体験してほしい。

福島夏子(Tokyo Art Beat編集長)

福島夏子(Tokyo Art Beat編集長)